「なあ、この問題、前にもやった気がするんだけど…。」

俺はこのセリフを、学生時代、1億回ぐらい言ったことがある。

ここに、数学という科目の大きな罠がある。

数学は「解く」教科じゃない。「再び出会う」教科だ。

数学の勉強って、たいていこうなる。

- 新しい問題を解く

- 解けない

- 解説を見る

- 「なるほど」って思う

- 次の日には忘れる(圧倒的あるある)

…ね?おかしいでしょ。

「わかった」ことと、「できる」ことは別人の仕業なのです。

脳のガソリンは限られている。◯△✖︎勉強法で“燃費”を上げよ!

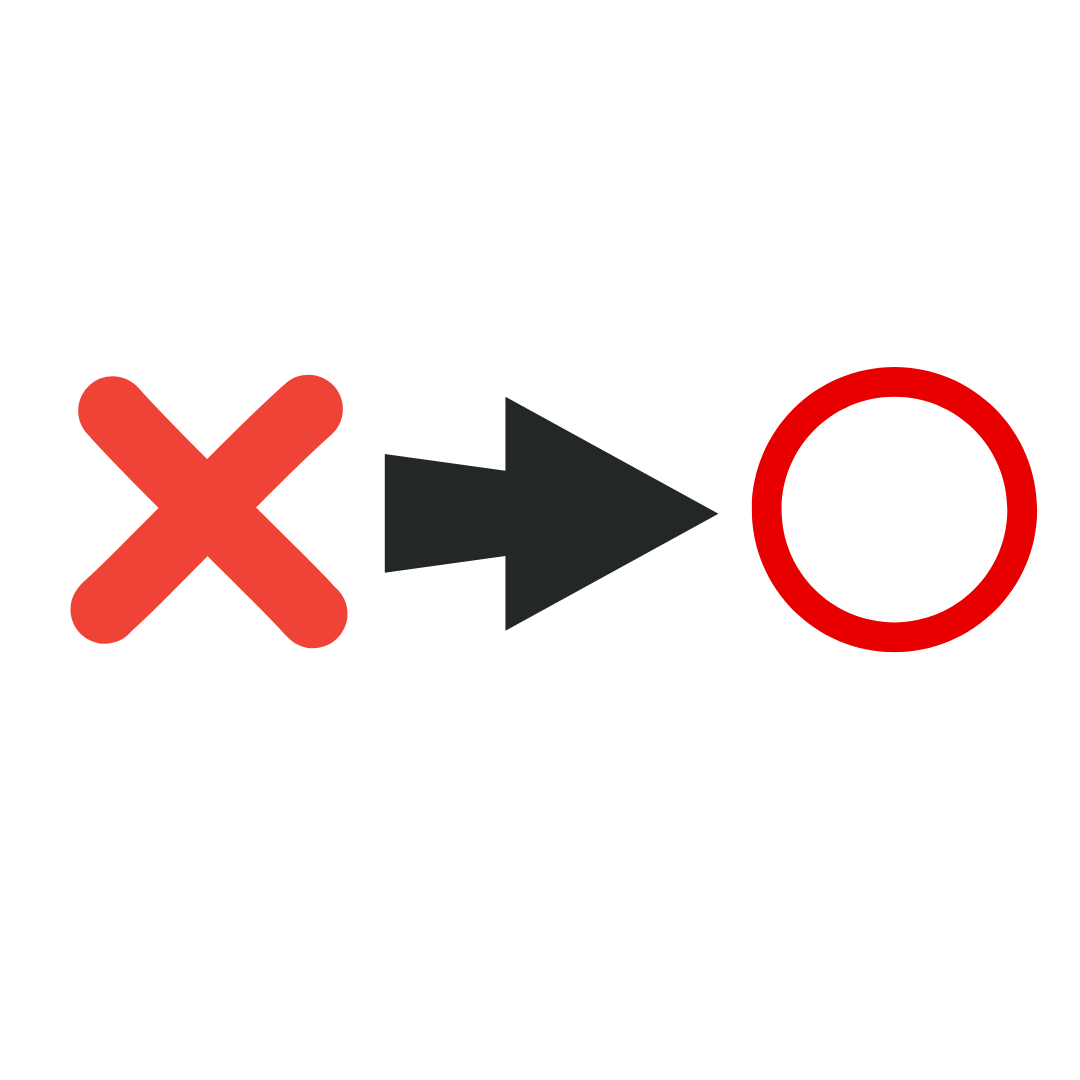

そこで登場、「◯△✖︎勉強法」。

- ◯:初見で解けた問題(→この子はもう卒業。会いたくなったらまたでいい)

- △:解けなかったけど、解説を見たら「なるほど」って思えた&答えを閉じて解くことができた(→復習のゴールデンゾーン)

- ✖︎:解説を読んでも「???」が頭に並ぶやつor答えを何度も見返してやっと解くことができた(→今は歯が立たないけど、未来の自分が仲良くなれるやつ)

✖︎問題って、一見すると「できない」の象徴みたいに思える。

でも、実はここに自分の成長ポイントがギュッと詰まってる。

△で反復して“筋トレ”しながら、

✖︎は「いつか戦うラスボス」としてマークしておく。

そして数日後や数週間後、ふと解いてみたらスッと理解できる――

そんな“勝手にできるようになってる奇跡”が起きるのも、✖︎の魅力。

参考書、出しゃばりすぎ問題

でも実際、数学の参考書って異様に分厚すぎない?問題数が半端なく多いよな。

「このままだと俺の墓石に“因数分解”って彫られるんじゃ…」とすら思う。

だからこそ、やるべきは「全部を完璧に」じゃなくて、

「今の自分が向き合うべき問題を見極める」こと。

復習の効率化は、つまり“戦略”なのです。

✖︎と向き合える日は、成長した証拠

△は“今の自分”にちょうどいい負荷。

✖︎は“未来の自分”を待っている問題。

無理に今すぐ解けなくていい。でも、絶対に無視しないでほしい。

✖︎が少しずつ△になり、やがて◯になる。

この変化を感じたとき、「数学って…ちょっとおもしろいかも」ってなる。

数学は“脳の使い方”を学ぶ教科

数学が得意な人は、解くのが速い人じゃない。復習の設計がうまい人。

そして✖︎の問題すら、「今は取っておく宝箱」として丁寧に置いておく。

数学は、問題を解く教科じゃない。

「脳のリソースをどう振り分けるか」を学ぶ教科だ。

さあ今日も、◯に安心し、△で鍛え、✖︎に敬意を。

“できるようになる旅”は、いつも✖︎から始まる。