これは日本に数ある塾の中で、

すぎやまだけの唯一無二のスタディツアーの備忘録である。

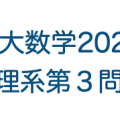

【3月11日(火)福岡 → シェムリアップ】

飛行機に乗るときって、不思議な気分になる。

財布の中にはドル札、カバンの中にはいっぱいの「お菓子&謎のカードゲーム」、そして顔には「3時間しか寝てません!」と書いてある。

――そう、これが旅の始まりの顔である。

2025年3月11日、午前6時半。

福岡空港国際線ターミナルに集まった生徒たちの表情は、興奮と不安が入り混じった「修学旅行の前夜に布団で3回寝返り打ったやつ」の顔だった。

そこに現れたのが我らが世利大会委員長。

「みんなぁぁ!!3泊5日の楽園へようこそ!!」

朝6時半でテンション120%。完全にバラエティ番組のオープニング。

俺は心の中で思った。

「いや、今これから飛行機に乗るだけだから。まだ“楽園”も“冒険”も始まってないんだけど」

しかし、この一言からすべてが始まった。

グループ分けで仲間が決まり、冒険パーティーが結成され、3泊5日の“冒険譚”の幕が上がったのだ。

飛行機に揺られること約5時間。ハノイでフォーをすすり(※全員がフォーを頼んだわけではないが、記憶補正で全員フォー)、その後シェムリアップへ。

夜8時にホテルチェックイン。

「お腹すいたー!」の声に応えて夜食をつまみ、22時には就寝……したはずだが、部屋では小声で「UNOやろうぜ」とか聞こえていたとかいないとか。

【3月12日(水)社会の“現実”と向き合う日】

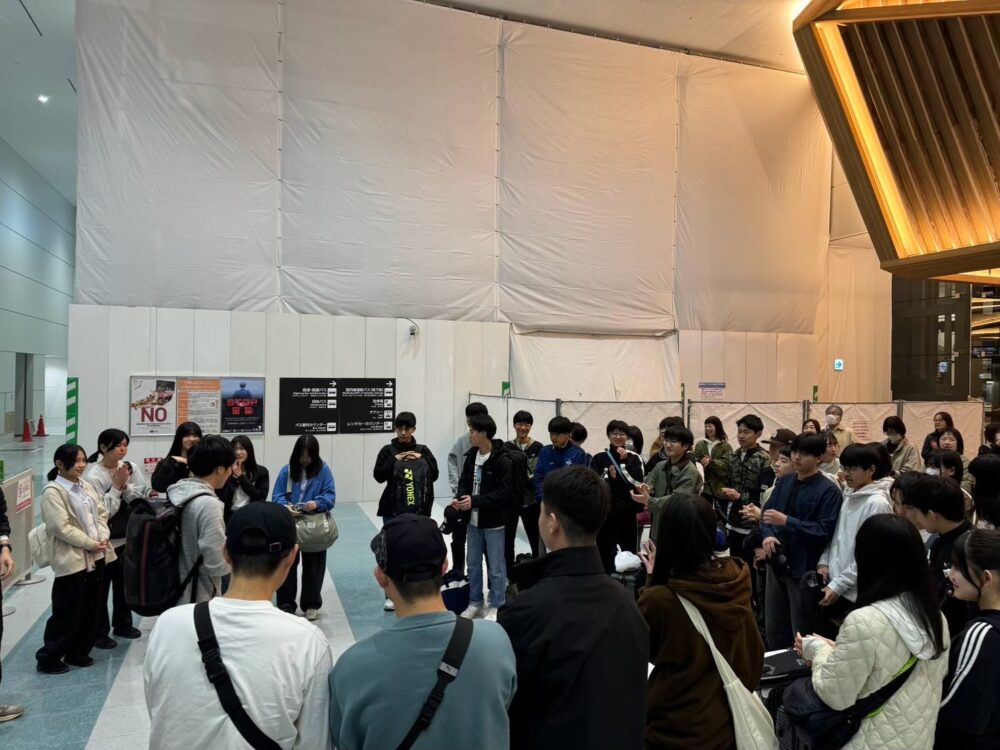

バナナペーパー工房に着いた瞬間、生徒たちは静かになった。

山勢さんの問いかけが飛ぶ。

「きみはなにもので、なにをしたいのか?」

――え、これ哲学科のゼミですか?

そう突っ込みたくなるくらい、鋭い問い。

その後訪れたゴミ山では、生徒たちがさらに言葉を失った。

匂い。熱気。子どもの表情。

社会科の教科書に出ていた「発展途上国の課題」が、3Dで迫ってきた瞬間だった。

午後はキリングフィールド。

展示物の前に立つ生徒たちの顔に、いつものお調子者の表情はない。

「……これが歴史の現実なんだ」

沈黙が、何より雄弁だった。

夜。オールドマーケットで一転、笑い声が響く。

「先生、財布のドルが消えました!」

「交渉に失敗して爆買いしました!」

……お前ら、今日一日で得た学びを忘れてないか?

【3月13日(木)アンコールワット、そして夜の街】

午前4時。まだ夜明け前にホテルを出発。

「眠い……」

全員がゾンビのような顔で向かった先に――

アンコールワットの朝日。

じわり、じわりと光が遺跡を照らす。

その瞬間、生徒たちの目から眠気が消えた。

「やば……」「きれい……」

言葉より先に、スマホのシャッター音が鳴り響いた。

午前はアンコール遺跡群探訪。アンコールワット、バイヨン、タプロム。

「ここ、トゥームレイダーの撮影地だぞ」と言うと、男子が急にカッコつけ始める。

夜はパブストリート。

全員で夕食を楽しみ、その後ナイトマーケットへ。

「先生!このTシャツ4ドルです!」

「洗ったら首の穴から全身抜けるぞ、それ」

……値段じゃなく“思い出”を買ったんだよな。いいことだ。

【3月14日(金)旅のラスト】

最終日。

トンレサップ湖のフローティングヴィレッジで、生徒たちは水上生活の現実を目にした。

「家が……浮いてる」

「学校も……浮いてる」

言葉にならない驚き。

その後訪れたハンモックカフェでは、全員がだらーんと揺れる。

「ここ、日本に持って帰りたい」

無理だ。税関で没収される。

午後。ホテルでシャワーを浴びたら、ついに帰国の途へ。

スーツケースは軽い。でも心の中はずっしり重い。

この3泊5日で詰め込んだ体験が、荷物よりも大きかったからだ。

【3月15日(土)帰国、そして――】

朝7:55、福岡空港着。

出迎える家族の顔に安堵がにじみ、スーツケースを転がす生徒たちの足取りは、疲れているのにどこか誇らしかった。

閉会の言葉で先生のだれかが言った。

「すべての人に感謝できる人でいてほしい」

その言葉が、静かに会場に落ちた。

飛行機のエンジン音よりも重く、だけど温かく。

そう、この研修旅行の最大のお土産は――

コーヒーでも、雑貨でも、アンコールワットの写真でもなかった。

それは、君たちの心に刻まれた景色そのものだった。

友達のあの笑い声。

現地の人々の満面の笑み。

あのマーケットのざわめき。

あの日、見上げた朝焼け。

全部が、君たちの中に残っている。

そして俺は思う。

俺は毎年同じ景色を見ているようで実はそうではない。

生徒が見た世界は、俺の見た世界でもあるからだ。

その瞳を通して、俺も一緒にいつもとは違う旅をしていたのだ。

だからまた、次に参加するだろう生徒に伝えたい。

「お前もその目で、外の世界を見てみろ」

そして、ただ“見る”だけじゃない。

見た景色を、自分の夢や未来に“変換できる人間”になってほしい。

アンコールワットの石の重みを、努力の積み重ねに。

マーケットで交わした値切り交渉を、人生の交渉術に。

ゴミ山で見た現実を、「自分は何を学ぶのか」の問いに。

旅は終わった。だが、君たちの挑戦は始まったばかりだ。

その姿を俺は、これからも見届けていく。

先生方の無茶なテンション。

生徒たちの笑い声と真剣な顔。

世界の現実と、美しすぎる遺跡。

全部まとめて――2025年カンボジア研修旅行は、最高の冒険だった。

おまけ1

【生徒の名言集】

旅の最後に残ったのは、写真でもお土産でもない。

生徒たちの言葉。

それが一番の宝物だった。

「トゥクトゥクが凄く気持ちよかった!」(Hくん・NiCO塾)

——遊園地のアトラクションじゃない、リアル東南アジア風を浴びた瞬間。

「オールドマーケットで英語を使って値下げして買い物をするのが難しかった💦でも次は安く買えるようにもっと英語を勉強する!」(Mさん・Link塾)

——英語はテストの点数じゃない、“命の交渉術”だった。

「アンコール・ワットを実際に見たとき、当時の技術で作ったのはすごいなと感じました。」(Hさん・NiCO塾)

——千年の石が、中三女子を黙らせた。

「夜の人狼ゲームや恋バナが一番の思い出です!」(Iさん・NiCO塾)

——世界遺産より恋バナが勝つ、それが中高生。

「日本の異常な綺麗さ、安全さに気付かされた。」(Wさん・お墨付き)

——空港のトイレに涙する日本人爆誕。

「思ったより、簡単な英語でもコミュニケーションが取れた。」(Oさん・NiCO塾)

——Could you give me a discount? が世界を開いた。

「現地の子供たちが手を振ってくれて、とても嬉しかった。」(Iさん・NiCO塾)

——笑顔の通貨はドルより強い。

「めちゃくちゃ行って良かったです。凄いたのしかったです!」(Hくん・NiCO塾)

「最高に楽しかったです!」(Sくん・NiCO塾)

——この二人の言葉が、すべてを物語っている。

俺は思う。

アンコールワットの石よりも、マーケットの喧騒よりも、

一番心に残るのは――

「その場で出た、生徒たちの生の言葉」だ。

それはガイドブックに載らない。

それは観光客向けのパンフにもない。

だけど、確かに未来を変える「芽」だ。

そして俺は信じている。

この小さな名言たちが、いつか彼ら彼女らの人生の「指針」になる日が来ることを。

旅の結論。

カンボジア研修旅行は、“世界遺産ツアー”ではない。

“生徒たちの心を掘り起こす冒険”だ。

おまけ2

【保護者の名言集】

旅の意味を射抜く一言

「家族旅行ではなかなか選択肢に上がらない場所であり、観光旅行では行かない場所なども体験できたことは、本人にとっても、とても良い経験になったと思います。」

―― Sくん保護者・NiCO塾

安心の可視化

「移動の都度、写メでの報告があり、現地の子供達の様子が逐一分かり、とても良かったです。」

――Nさん保護者・NiCO塾

普段できない体験の価値

「家族旅行ではなかなか行けない国に、塾生の仲間と共に旅行でき、先生方の同行がなければできなかった、色々な貴重な経験をさせていただいて本当にありがとうございました。」

―― Hさん保護者・NiCO塾

子どもの変化を信じて

「今回の受験と旅をきっかけに、もっと人や環境、社会に興味を持ち、自分の気持ちや考えに気付いてくれたらなと思っております。」

―― Nくん保護者・Link塾

引率への感謝

「先生方には海外旅行という引率するのも大変ななか、中学生の締めくくりとして本当に貴重な体験をさせて頂き、ありがとうございました。」

―― Iさん保護者・NiCO塾

編集後記

こうして並べてみると、保護者の言葉はどれも「旅の本質」を射抜いていました。

それは――“子どもの視野を広げるために、親がまず勇気を出して背中を押した”ということ。

海外に送り出す決断は、決して軽いものではありません。治安のこと、体調のこと、費用のこと……不安は数えきれなかったはずです。

それでも「この経験は、きっと子どもの未来を広げる」と信じて参加を後押ししてくださった。

その勇気と決断こそ、今回の研修旅行を成立させた最大の原動力でした。

私たちスタッフは、現地で生徒の成長を目にしました。

でも、その成長の“始まり”は保護者の皆さまの「行かせてみよう」という一言にあったのです。

心からの感謝と、深い敬意をここに記します。